广州花都新华坊:业主让渡运营权 危房改造开启新模式

近日,广州市花都区新华坊危房拆除重建项目正式破土动工,这一项目的启动,标志着广州在危旧房改造领域迈出了创新的一步。通过开创性的运营权有偿让渡模式,业主无需直接出资,就能实现拆危建新,为解决危旧房改造的筹资难题提供了全新思路。

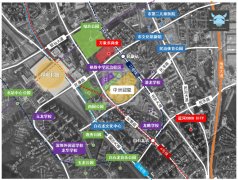

新华坊坐落于花都区新华市场内,始建于 20 世纪 40 年代,最初主要用作商铺和仓储。项目总建筑面积约 2660 平方米,建筑共 1 - 2 层,拥有 19 套房屋,其中 7 套为直管公房,已委托区城投公司管理,剩下 12 套归私人业主所有。历经岁月的洗礼,这栋砖混、砖木结构的建筑已变得破旧不堪。2024 年 6 月,经鉴定,整幢建筑被判定为危房,无法保障使用安全。

新华坊在老花都人心中有着特殊的地位,多年来这里人流密集,承载着无数美好的回忆。然而,其日益衰败的现状让商铺业主和周边群众倍感惋惜,大家都急切盼望能对其进行改造。临街第一间商铺的所有人骆先生表示:“我岳父买下这个物业已经八十多年了,窗户漏水严重,每逢大雨,屋内多处都会漏水。而且这里作为新华市场的一个窗口,其现状影响了整个市场的形象。”

为保障群众生命财产安全,2024 年 6 月,花都区住建局和新华街迅速行动,发布危房治理通知书和临时搬离通知书,引导业主和租户自行搬离,并对未搬离的群众逐户上门劝说,随后对区域进行了围蔽。

拆危建新工作同步推进,新华坊项目恰逢政策利好。2024 年 7 月,广州市住房和城乡建设局、广州市规划和自然资源局联合印发《广州市城镇危旧房改造实施办法(试行)》,为城市更新的实施提供了有力支持。

但新华坊项目面临着产权复杂、筹资难度高的困境。该项目共有 13 户业主,其中 1 户为区直管公房,12 户为私人业主产权。由于年代久远,产权证上的部分产权人已去世或失联,12 户私人业主需由多名后人代表签约,其中一户业主人数最多,有 5 名产权人,涉及十余名代表。而且业主们的诉求各不相同,沟通协调难度极大。

资金筹集是改造过程中最大的难题。为此,花都区充分挖掘危旧物业的商业价值,创新性地推出了一种全新模式,将社会资本与预期经营权相结合,为业主提供了自行出资或不出资两种选择。拆危建新后,业主统一将新建筑 20 年的运营权有偿让渡给区属国企,实现了双方的互利共赢。在 20 年经营期内,直接出资的业主可获得略高于重建前的租金收益;不直接出资的业主则以 20 年经营权换取国企出资,租金收入需先分期偿还国企拆危建新的成本,剩余部分才归自己所有。国企在其中扮演 “职业经理人” 的角色,通过统一规划业态、招商出租,提升区域经济效益,同时承担运营期间的维护管理成本和经营风险。运营期满后,国企将重新装修房屋,并按原户型交还给业主,届时业主不仅能获得 20 年稳定的租金收益,还能拥有一套新房。

这一模式极大地降低了项目的筹资难度,最终 12 户私人业主全部签约,其中 1 户选择出资,11 户选择不出资。选择出资的业主代表骆先生表示:“按照合同约定,拆除重建后商铺租金会比之前稍有提高,往后每 5 年租金还会增加 5%。”

根据《广州市城镇危旧房改造实施办法(试行)》,新华坊按照不增加户数、不改变原建筑用途、基本不扩大原建筑基底、基本不改变四至关系的标准制定了改造方案。去年 12 月,花都区住建局通过了新华坊改造方案,目前项目已正式开工。

未来,项目将通过拆危建新,盘活原有的 7 处公房,利用公房的公共空间打造阶梯式休闲空间。屋顶花园将串联北侧坡屋顶观景平台和部分二层室内空间,形成环形商业动线,有效活化二层商业空间,解决原来二层建筑利用率低、物业价值低的问题,打造特色展陈空间和休闲空间,使其成为新华街的地标性建筑,提升商业价值,实现微利可持续的长效运营。

改造后的新华坊将对原有婚庆用品业态进行提档升级,打造 “喜庆里”,提升 “凌云巷”,并结合新华历史文化,引入灰塑等 “非遗” 产业,设置体验馆与大师工作坊等,将非遗与大众消费有机结合,为区域经济发展注入新活力。

广州市花都区新华坊的这一创新模式,为危旧房改造提供了可借鉴的范例,有望在更多地区推广应用,助力城市更新和发展。

免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务;不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。本站内所有内容亦不表明本网站之观点或意见,仅供参考和借鉴,购房者在购房时仍需慎重考虑。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关,当政府司法机关依照法定程序要求本网站披露个人资料时,我们将根据执法单位之要求或为公共安全之目的提供个人资料。在此情况下之任何披露,本网站均得免责。本页面所提到房屋面积如无特别标示,均指建筑面积。 注:本站所有信息未经许可,不得转载,复制,抓取等,如有违者必追究法律责任。如有异议可投诉至:Email:133 46734 45@qq.com相关资讯

- 2024-06-06 11:10:00上海徐汇中海领邸玖序将于6月13日开启认购 首开均价14.6万/平

- 2024-06-26 09:46:54深圳卓越前海未来城一期预计9月入市 首开595套63-113㎡户型

- 2024-07-12 09:37:16广州销冠盘中海大境新品楼王加推!共68套房源 户型建面约164

- 2024-08-07 15:33:37深圳华侨城顶级豪宅即将面市了!8梯3户的240-380㎡稀缺大平层!

- 2024-08-08 15:13:47买房首选城市塔尖地段 三堡地铁口!还有一宗住宅+商业用地

- 2024-10-08 10:13:27徐汇滨江双轨交新盘 「海上·清和玺」预计10月首开

- 2024-11-20 14:14:08大学阁获内地家庭客斥6260万购3房户

- 2024-12-09 14:07:12新盘销情稳 2日沽约40伙 滙都售11伙成众盘之冠

- 2024-12-24 14:17:31豪宅回勇连环录获利成交 君临天下5270万沽 每呎4.86万

- 2025-01-04 09:37:55康城GRAND SEASONS部署下周开价 首批不少于130伙

- 2025-01-08 15:13:04滨杭滨纷城三开登记又爆了 加推9/10/12幢一共3栋楼

- 2025-02-19 10:13:43广州花都新华坊:业主让渡运营权 危房改造开启新模式

- 2024-06-12 16:37:24杭州霞映锦绣里首开超2300购房者登记 触发社保和5年限售

- 2024-06-29 11:59:25杭州绿城沁百合二开清盘预计提前至7月 剩余192套房源一次性推

- 2024-07-03 09:28:05贵阳万科都会印象规划曝光 拟建设17栋楼共589户

- 2024-07-19 11:29:49南京金基山川江樾二期规划方案重新设计?或新增规划第四代住

- 2024-07-25 10:13:40两次延期后 上海红星临港天铂终于交付!904户喜提新钥匙

- 2024-07-26 11:24:25今日开盘!广州天河麓誉府首推80-125㎡三四房 标配270°弧形飘窗

- 2024-07-26 11:56:08上海衡复风貌区将有神秘新盘入市 汇成襄阳公馆打造约190㎡起大

- 2024-07-26 11:56:08上海衡复风貌区将有神秘新盘入市 汇成襄阳公馆打造约190㎡起大